ウマイヤ朝に代わってあらわれたのがアッバース朝です。

アッバース朝はイスラム帝国ができあがる、とても大事な時代です。

まず、アッバース朝がどこから現れるのか、確認してみましょう。

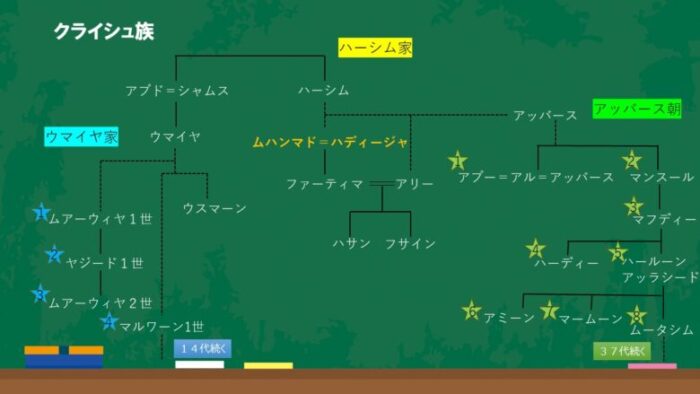

クライシュ族の系図です。

アッバース朝は、イスラム教の開祖ムハンマドと同じクライシュ族のハーシム家に属していることがわかります。

同じクライシュ族ですが、ウマイヤ家とハーシム家は異なることもここでわかりますね。

さて、そんなアッバース朝ですが、どんな歴史が展開されたのでしょうか。

順にみていきましょう。

アッバース朝の興り 首都バグダードの円形都市のすごさ

ウマイヤ朝はアラブ人に優遇政策をとったため、非アラブ人たちの反発が高まりました。

イスラーム教は信徒間の平等を掲げているのに、イスラム教に改宗した非アラブ人(マワーリー)はアラブ人と差別されていたことが特に大きな要因となったことは前回お伝えした通りです。

この、ウマイヤ朝の衰退から滅亡に至るところであらわれたのがアッバース家でした。

750年にホラーサーンで起こった反乱をきっかけに、アッバース家が仕掛けます。

アッバース朝初代アブー=アルアッバースがウマイヤ朝を滅ぼしました。

アッバース家:ムハンマドの叔父が始祖

第二代カリフのアル=マンスールが首都をダマスカスからティグリス川のほとり、バグダードに移します。

このバグダード、ティグリス川の河畔に円形の城壁を持つ計画都市として建設され、766年に完成しました。

バグダードはアラビア語で「メディナ・アッサラーム」。

「平和の都」を意味します。

この円形都市は直径約2.35kmの正円で、周囲を高さ34mの二重の城壁と、その外側に取られた幅20mの水堀で防衛されたようです。

中心の円城内はさらに国家の中枢管理機構を囲む形で壁がつくられ、つまり、三重構造の城塞都市として造られたのです。

そして4つの大門があります。

- 南西部の門はアラビア半島をわたってメッカへ続く門

- 北西部の門はシリアへ向かい地中海を経てビザンツ帝国へ続く門

- 北東部の門はホラーサーンへ向かいシルクロードを通して中央アジア・中国へ続く門

- 南東部のもんはバスラへ向かいインド洋から東南アジアへ続く門

最盛期には150万〜200万の人口がいたと推定されています。

すばらしい造りの都市だったんだね

この当時の世界最大の都市だったんだよ

このように、首都がよりバグダードというオリエント世界の中心へ移されたことで、ペルシア人が重宝されることとなります。

ペルシア人は昔から東西との交流があり、語学が堪能な人も多く、また、アケメネス朝ペルシア・アルサケス朝パルティア・ササン朝ペルシアと、都市運営の歴史もあります。

そのため、高度な都市文化を持っていました。

アラブ人が彼らを重宝した意味もわかりますよね。

また、この頃は中国から製紙法も伝わってきます。

バグダードは今はどうなっているの?

残念ながらこの美しい円形都市バグダードは、モンゴル人の襲来で破壊され、その後衰退してしまったよ

今はもう見ることができないのね

アッバース革命

さて、アッバース朝ですが、ウマイヤ朝から大きく変わったことがあります。

それは、アラブ人の特権を廃止したこと。

ウマイヤ朝の教訓を活かしてますね。

つまり、イスラム教に改宗すれば何人だろうと同じように扱う、ということです。

この制度が成立したことで、「ムスリムの非ムスリム支配へ」となり、部族に関係なく「イスラム教」で繋がるイスラム帝国が誕生したのです。

これ、実はすごいことなんです。

歴史的には「アッバース革命」と言われています。

民族間の差別を無くし、宗教としてのイスラームで繋がり、結果イスラームが広範な地域に広がる世界宗教の性格を帯びるようになったのです。

アッバース朝成立後の100年ほどはまさにイスラム帝国の黄金期でした。

アッバース朝黄金期 第七代アル=マアムーン

アッバース朝黄金期ど真ん中のカリフは第七代カリフのアル=マアムーンです。

あまり聞いたことない名前だな

お父さんの名前の方が有名かもしれないね。ハールーン=アル=ラシードは聞いたことあるかな?

千夜一夜物語だね!!

そう、千夜一夜物語でたびたび出てくるのがハールーン=アル=ラシードです。

彼は第三代カリフであるマフディーの三男で、兄が急死したことで第五代カリフの座に就きました。

ビザンツ帝国との戦いで戦果をあげて「アル=ラシード」(正道を行く者)という称号を授かった人物です。

彼とハーレムに仕えていたイラン人奴隷との間に生まれたのがアル=マアムーンです。

つまり、半分ペルシア人の血が流れてますね。

幼い頃からペルシア人顧問官に教育を受けて、成人するとホラーサーン(イラン北東部一帯)の総督を長年務めました。

側近もペルシア人が多かったようです。

そして彼の治世のとき、文化も洗練されていきます。

ここでもやはりペルシア人が活躍します。

アル=マアムーンの文明開化!

アル=マアムーンはアリストテレスの著作から大きな影響を受けます。

そしてギリシア諸学を中心に、ヘレニズムやペルシア、インドにまで広げてありったけの文献をアラビア語に訳させたのです。

先ほど伝えた通り、中国から製紙法が伝わっていたのも大いに貢献していることと考えられます。

こうして830年、アル=マアムーンは「知恵の館」をバグダードに設立しました。

いわゆる、図書館です。

天文台も併設されていたとも言われています。

翻訳センターの施設もあったので、総合研究所みたいな機関ができあがっていたようです。

そこには多くの人が集まり、アル=フワーリズミーやイブン=スィーナーのような大天才も生まれています。

また、人種問わず活躍もしていました。

アラブ人だけでなく、ペルシア人はもちろん、キリスト教徒やゾロアスター教徒などさまざまな人が活躍していたのです。

そんな輝かしいバグダードの地は、1258年モンゴル帝国の進軍との戦いで陥落します。

その際、知恵の館もその膨大な文書と共に燃えて灰となってしまいました。

モンゴル軍の侵攻 アッバース朝の滅亡

栄枯盛衰、これは逃れようのない現実で世界史では幾度となく繰り返されています。

アッバース朝もしかり。

最盛期を迎えたのち、アッバース朝の支配は名ばかりになってしまいます。

各地で独立する者たちが出てきます。

イベリア半島ではウマイヤ朝の残党が後ウマイヤ朝を興し、地中海沿いの北アフリカにはファーティマ朝が興り、アッバース朝とあわせてまさかのカリフが3人存在することとないます。

946年にはアーリア系の将軍がバグダードに入り実権を握ります。

これがイラン系王朝のブワイフ朝です。(シーア派)

カリフの称号はアッバース朝にあるので、ここではまだ滅亡というわけではありません。

11世紀に入ると十字軍がやってきます。

しかしこの頃、中央アジアからトルコ族のセルジューク朝が興り、ファーティマ朝のあとにかの有名なサラディン(サラーフ・アッディーン)がアイユーブ朝を興します。

他にも非アラブ人のイスラーム王朝が、かつてのアッバース朝支配地域に乱立するのです。

これらを抑え込む力がないうちに、追い打ちをかけるように東からフラグの率いるモンゴル軍が侵攻してきました。

これになすすべもなく、1258年にアッバース朝は滅亡しました。

このとき、バグダードも占領されて破壊されました。

そしてイル・ハン国に支配されることとなります。