オリエント史★★★/宗教史★★★/美術史★★

バベルの塔は聞いたことあるなぁ

旧約聖書のお話に出てくるんじゃない?

その通り。

では、そのバベルの塔のモデルになっている建築物があるのは知っているかな?

え!それは知らなかった!どこにあるの?

今のイラクに、その一部が残っているよ。

今日はその不思議な建築物を一緒にみていこう。

楽しみだなー!!どんな形で残ってるんだろう!

今日の話は、3つの構成でお伝えします。

まずはジッグラトの話から。

そして、旧約聖書に出てくるバベルの塔の話を経て、画家ブリューゲルのお話に繋げていきたいと思います。

エジプトのピラミッドと並ぶ歴史、メソポタミアのジッグラト

誰もが知っているピラミッドだけど、これと同時代にメソポタミアではジッグラトという聖塔が建てられていたことを知っているかな?

ジッグラト?知らないな…

実は高校の世界史教科書や図録にも載っているんです

え!!すごい!こんな大きな建築物なの!?

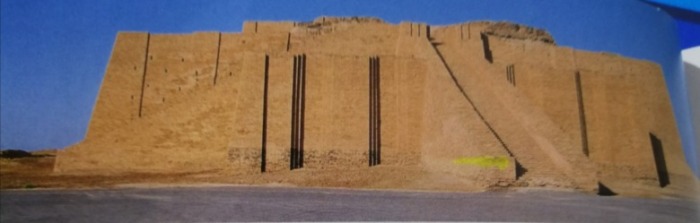

この写真は、シュメール人の都市国家ウルの遺跡にある、復元されたジッグラトです。

ウルは現在のイラクにあります。

こちらのジッグラトは、紀元前2100年頃に建設されたと考えられています。

1922年にこのジッグラトの下層部が発見され、その大きさ(底面が62.5m×43m)から、このような建築物だったであろうと推測され、復元をされました。

ただ、高さがどのくらいだったかはわかっておらず、あくまで推測の域だそうです。

この他にも、古代メソポタミア地域では各地にジッグラトが建てられていたであろう痕跡が残されています。

ジッグラトはイラクを中心に20ほどあると言われていますが、現物が残っているのは数カ所しかありません。

それも、完璧な建築物としては残っておらず、建築されていたであろう跡がわかる程度のものがほとんどです。

その中で、イラン南西部にある「チョガ・ザンビール」は、現存する最大のジッグラトとして知られています。

高さは102メートルで、完全なジッグラトの形を残しているわけではないですが世界遺産にも登録されています。

どれもだいたい紀元前2000年~2500年頃に建てられたと考えられているよ

ピラミッドほどの観光名所にはなっていないんだね。

地域的に行きにくい、という理由もあるとかな

一度、本物を見てみたいな~!

ジッグラトが建てられた目的とは?

エジプトのピラミッドと同時代に建てられたジッグラトですが、その造り方や目的は少々異なっていたようです。

造り方

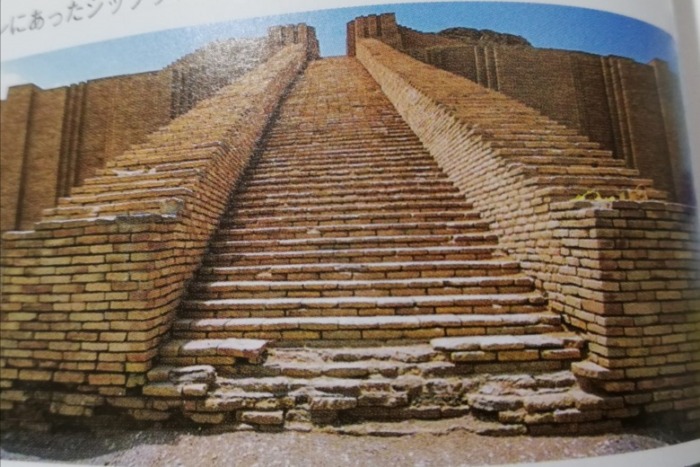

造り方ですが、ピラミッドが石を積んで造られたのとは対照的に、ジッグラトは日干し煉瓦(レンガ)を積み上げて造られています。

日干し煉瓦は、泥をベースにした粘土を形成し、天日干しで乾燥させたものです。

メソポタミアはティグリス川とユーフラテス川が流れる地域です。

泥が豊富にあった土地だと考えられており、逆に石が少ない地域であったことが、日干し煉瓦で造り上げられた理由と考えられています。

目的

エジプトのピラミッドは、「王の墓」というイメージがありますよね。

ところがジッグラトはそうではありません。

詳しいところはわかってはいませんが、おそらく神殿を祭るための塔ではないかと言われています。

特に最上階へと延びる一直線の階段は圧巻ですね。

「ジッグラト」自体が、「高い峰」「高い所」を意味する言葉であり、当時の人々はこれを山に見立てたのではないでしょうか。

というのも、紀元前2000年~3000年頃にシュメール人やアッカド人がこれらジッグラトを建築しており、彼らは元々山岳地帯からメソポタミアの平野部に移動してきたと考えられています。

元々自分たちがいた山岳地を思い描いて、そこに神聖な神が宿ると考えたならば、それも納得できるという感じですね。

しかしこのジッグラト、アッシリアの統一あたり以降、建築されることはなくなったようです。

そのため、忘れ去られて廃墟と化したと考えられます。

旧約聖書に登場するバベルとは

さて、話は少し変わります。

旧約聖書(ユダヤ教からするとタハナ)の第11章にバベルの話が出てきます。

日本語訳にしたものを抜粋します。

全地は同じ発音、同じ言葉であった。

時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。

彼らは互に言った、「さあ、れんがを造って、よく焼こう」。こうして彼らは石の代わりに、れんがを得、しっくいの代りに、アスファルトを得た。

彼らはまた言った、「さあ、町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そしてわれわれは名をあげて、全地におもてに散るのを免れよう。」

時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔を見て、言われた、「民は一つで、みな同じ言葉である。彼らはすでにこの事をしはじめた。彼らがしようとする事は、もはや何事もとどめ得ないであろう。さあ、われわれは下って行って、そこで彼らの言葉を乱し、互に言葉が通じないようにしよう」。

こうして主が彼らをそこから全地のおもてに散らされたので、彼らは町を建てるのをやめた。

これによってその町の名はバベルと呼ばれた。

主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地のおもてに散らされた。・・・・・・・・・(以下続く)

創世記第11章(口語訳) 日本聖書協会より引用

簡単に言うと、元々人間は1つの言語で意思疎通ができ、そのうちみんなで力を合わせて天にも届くような高い塔を建てようとします。

それを知った神は、人間の驕り・傲慢さに戒めを与えます。

このような考えをし、町や塔を建てるのは言語が同じだからだ。それならば、言語が通じないようバラバラにしてやろう。

といったように、これをきっかけに人間の言葉は共通語を無くしてバラバラになったとされます。

そしてその町の名はバベルと名付けられた……といったお話です。

旧約聖書には「バベルの塔」という言葉は出てきませんが、バベルの地と、建築しようとした町や塔、といった言葉から、後世バベルの塔という言葉が成り立ったと考えられます。

「バベル」とは、ヘブライ語で「ごちゃまぜ」という意味があるそうです。

旧約聖書が書物としてまとめられ始めるのは紀元前4~5世紀頃と考えられています。

これは推測の範囲ですが、おそらく昔に建てられたジッグラトを見て、考えられた可能性はあります。

ユダヤ人がバビロン捕囚で新バビロニアの地にやってきたのは紀元前586年です。

新バビロニアがあったのはメソポタミアの地で、この地の都市部にはジッグラトがあった(遺っていた)と考えられます。

新バビロニアの地をバベルの町と見立て、そこに建設しようとした塔をジッグラトと見立て、タハナにまとめた。

そして後世、「バベルの塔」の話として我々が認識するようになった、という風にみることができるのではないでしょうか。

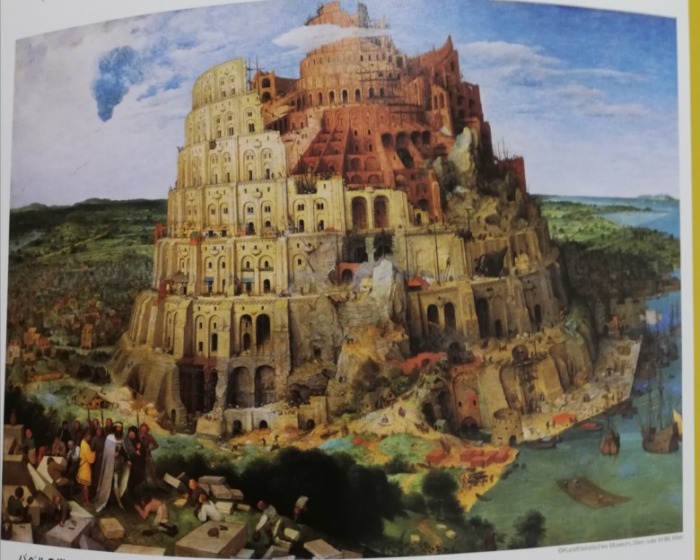

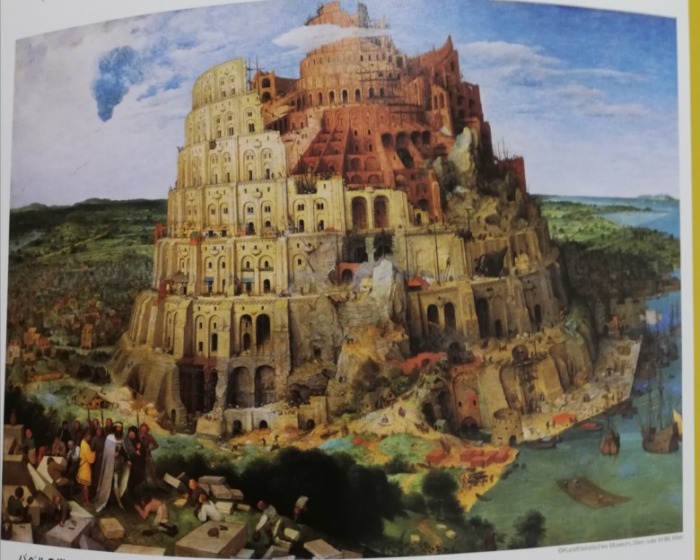

ブリューゲルが描いたバベルの塔

なんだか壮大な話になってきたね。

真実はいかほどか、というところは残るが色々と想像が膨らんでおもしろいよね

今でも、バベルの塔という言葉は「人間の思い上がりのたとえ。また、実現不可能な計画のたとえ」として使われるようです。

さて、そんなバベルの塔を絵にしてくれた画家がいます。

それは、ピーテル・ブリューゲルです。

ブリューゲル家はこの後、5代10人にわたって画家を輩出する画家一族になります。

※特段注釈を書かない限り、ピーテル・ブリューゲルは初代の人と考えてください。(長男も同じ名前のため)

16世紀頃の画家

生年・生地は不明(ネーデルラント地方と言われているが詳細は不明)

40歳前後の若さで死去

ちなみに、ネーデルラント地方とは、現在でいうオランダとベルギーあたりを指します。

少し謎の多い画家ではありますが、作品はきちんと残っています。

その中に、バベルの塔という作品があります。

一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

1552年、彼は長年の夢、絵画の本場「イタリアに行きたい!」という夢を叶えます。

アルプスの山を越えてイタリアで2年ほど過ごし、アントウェルペンに戻ります。

移動の往復期間を含み、3年にわたる旅でした。

そして1563年にバベルの塔を、また同じ作品を1563年頃にもう1枚描いています。

彼が描いたバベルの塔はらせん状の建物です。

あれ?ジッグラトは、らせん状じゃなかったよね?

そう、基本的に正方形や長方形の形です

それがなぜ、らせん状の建物で描かれたの?

おそらく、イタリアで過ごした際に見たコロッセオを参考にしたのではないかと考えられているよ

そう、コロッセオはらせん状の建物ではないものの、円形という点とアーチ状の開口部という点は共通するところがあります。

1563年と確定している方の絵は、よく見ると細部に労働者たちが描かれていて、大きな岩山を削りながら塔を建てていっているように見えます。

一方、暗めのもう1つの作品は、1枚目の作品より建設は進んでいますが、暗雲立ち込める雰囲気の中、なにか悪い予感のする感じを受けますよね。

ちなみに、この2枚目の絵は、1枚目の絵より縦横ともに2分の1の大きさほどで描かれています。(約60cm×75cm)

この、建設中というか崩壊の前とも取れるなんともいえない状態で絵を完成させているところに、そもそも塔の完成などできっこないというメッセージが込められているようにも思えます。

実際、建築学的にも矛盾の多い建物構造になってるみたいですよ。

この作品を生で観たい方、オーストリアとオランダに訪れてみてください!

1枚目の絵はウィーンの美術史美術館に、2枚目の絵はロッテルダムのボイマンス=ビューニンゲン美術館に飾られています。

ピーテル・ブリューゲルが生きた時代は、まさに宗教改革が起きた時代です。

彼が亡くなった後にオランダは長い長い戦いを経て独立への道を歩んでいくことになります。

その話はまた、別の機会に…!

参考図書

古代メソポタミア全史|小林登志子著|中央公論新社発行

名画で学ぶ経済の世界史|田中靖浩著|株式会社マガジンハウス発行

西洋絵画の巨匠ブリューゲル|小学館発行